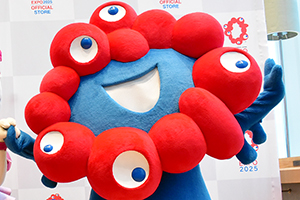

《追悼寄稿》大林宣彦監督は、「ずっと正しい少年だった」

1992年『おおさか映画祭』にて、大林宣彦監督(左)と春岡勇二

「戦争がいかに愚劣か、気づいてほしいという訴え」

そういえば、大林監督に喜んでもらったのも松竹の記者会見場だった。映画は『ふたり』(1991年)。壁にはB全サイズのポスターが貼ってあった。あまり面白くない質問が続いたあと、僕は「監督は野口久光さんと親しいのですか?」と訊いた。すると、監督は「ええ、このポスターは、トリュフォーの『大人は判ってくれない』などでも知られる野口画伯に画いてもらったものです。画伯とは旧くからのおつきあいで、君が新尾道三部作を撮るときには画くよ、とお約束いただいていたんです」と、嬉しそうに答えてくれたのだ。

(編集部注:野口久光氏は、映画、ミュージカル評論家、画家、グラフィックデザイナーとして活動した)

会見終了後、「盛り上がって助かりました」と言ってきた松竹の宣伝マンに、ここぞとばかり「このポスターもらえませんか」と切り出し、それから新しい家に引っ越すまでの10年間、少女の石田ひかりと中嶋朋子がすばらしいタッチで画かれた大きなポスターは、僕の部屋の壁を飾った。

「あそこはアサリじゃなくて、シジミですよ。そうすれば説得力がぐっと増したのに」なんて生意気なことを言ったこともあった。『理由』(2004年)のキャンペーンで、単独インタビューをさせてもらったときだ。映画の終盤、勝野洋演じる、警察の追及を逃れ続けていた男が、柄本明らが演じる、潜伏先の家族の朝食風景を見て自首を決意する。その味噌汁がアサリだった。男は松江市出身という設定だったので、それなら心ほだされるのはアサリじゃなくシジミだと、島根出身者としてもっともらしく言ってしまったのだ。嘘のような本当の話。大林監督は「それは僕も助監督も気づかなかったな」と、怒りもせず笑っておられた。その笑顔がやさしかった。

映画祭やインタビュー以外の場で印象に残っているのが、2012年、京都であった、監督の盟友・高林陽一監督のお別れ会だった。式が終わり、ほとんどの出席者が居なくなったとき、大林監督は一人、祭壇の前に立ち、高林監督の写真を見つめていらした。「監督・・・」、僕が近づいて声をかけると、「ああ」と僕の方を見て一瞬微笑んでくださったが、すぐに写真に向き直られた。お二人の話を、これ以上邪魔してはいけないと思い、一礼して立ち去った。きっといま、監督は多くの映画人と愉しく話しておられるに違いない。でも、やっぱりいちばん話し込んでおられるのは高林監督とじゃないのかな。

大林宣彦監督が亡くなった。大林監督の青春映画は、ちょっとエッチな部分も含めて、正しい少年映画だった。それはきっと大林監督自身がずっと正しい少年だったから撮れたのだと思う。そして、大林監督は映画を信じていた。東日本大震災以降の作品、『この空の花-長岡花火物語』(2012年)『野のなななのか』(2014年)『花筐/HANAGATAMI』(2017年)の3本には、関東大震災の後、戦争へと突き進んでいった数十年前の日本と、ここ十年の日本がとても似ていることへの憂慮があり、それが作品の背骨になっていた。

最後の作品となってしまった『海辺の映画館-キネマの玉手箱』では、軍国少年だった自身への郷愁と悔悟もこめて、いまの若者に、戦争がいかに愚劣かということを、しっかり気づいてほしいという訴えが映像に結実していた。それはまた、映画ならそれができるという信念でもあった。映画は未来を変えることができる。未来を造ることができる。平和な未来を。僕らは監督の信念に応えなくてはいけない。断じて、いまを『戦前』にしてはならない。

「『さ』という字が、『び』という字をおんぶして、しんぼうしんぼう、さびしんぼう」。

人は恋をすると、誰でも『さびしんぼう』になる。監督、人は大切な人を喪っても、やっぱり『さびしんぼう』になります。いま、僕はそのことを噛みしめています。

文/春岡勇二

『海辺の映画館-キネマの玉手箱』

近日公開

監督:大林宣彦

出演:厚木拓郎、細山田隆人、細田善彦、吉田 玲、成海璃子、山崎紘菜、常盤貴子

製作:『海辺の映画館-キネマの玉手箱』製作委員会

配給:アスミック・エース

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版

NEW 2025.4.2 19:30 -

春は桜も!ガイドブックにもない、淡路島秘境ツアー[PR]

NEW 2025.4.2 07:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.3.31 16:45 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版

2025.3.31 13:00 -

大阪・関西万博の注目ニュースまとめ【2025年最新版】

2025.3.31 06:00 -

坂本龍馬の生家跡・ホテル南水、ラグジュアリーに改装[PR]

2025.3.30 07:00 -

万博迫る!大阪2カ所でオランダパビリオンお披露目[PR]

2025.3.29 18:30 -

ワインのような日本酒? 高知県に期待の新蔵が誕生[PR]

2025.3.29 07:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.3.28 16:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫

2025.3.28 14:00 -

大阪でなぜ?KITTE高知ショップ、意外な売れ筋[PR]

2025.3.28 07:00 -

2025年は開業ラッシュ!大阪・梅田の新商業施設まとめ

2025.3.27 12:00 -

梅田、新施設ラッシュ! うめきたダンジョン攻略法[PR]

2025.3.26 07:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.3.24 10:00 -

梅田で体験…贅沢食材食べ放題×いちごヌン茶が合体[PR]

2025.3.17 17:00 -

スリコなど7店オープン、京阪シティモール最強説[PR]

2025.3.14 07:00 -

春の京都宇治は茶摘み、桜まつり…イベントたくさん[PR]

2025.3.10 15:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.3.7 14:00 -

今が旬!大阪難波であまおう苺のアフタヌーンティー[PR]

2025.3.6 17:00 -

万博まで待てない!神戸でサウジアラビアパビリオンを体験[PR]

2025.3.6 12:00 -

万博内2番目に大きなパビリオン!サウジが難波に[PR]

2025.3.5 17:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本