「女の敵は女じゃない」・・・男の浮気から、女子の関係性を描く注目作

兄の浮気相手を激写しようとする主人公の高城洋子を演じる笠松七海。(C)2019「おろかもの」制作チーム

「人って見た目とは裏腹で、裏ではいろんなことが起きている」

──洋子の兄の健治(イワゴウサトシ)の婚約者で、どうみても守りに入っているような果步(猫目はち)が実はいちばん恐ろしかったりする。

いわゆるステレオタイプな奥さん像に見えていたけど、実は彼女が一番全体像を分かってるから一番狂ってるともいえますし、一番強いともいえるというか。・・・実は果歩は、自分の父親がモデルになっているところがありまして。自分の家庭環境に起こったことをそのまんま。

──え? どういうことですか?

僕の母が父ではない人と関係を持ってしまった事があって。そのとき僕は何も知らずに、お兄ちゃんとお父さんと三人で『エンド・オブ・デイズ』っ て映画を観に行ってて。

──またシュワルツェネッガーですね(笑)。

で、その後僕が知らず知らずのうちに、その相手と会う事があって、会った後に「今の人どうだった?」って母が聞いてくるんですよ。そういえばその日は母のメイクがいつもと違ってて、様子も違ったなと。

さらに父は母とその相手とのことを実は知ってたんですけど、許したんですよね。そして今でも仲の良い夫婦なんですよ。

──そりゃ強烈な原体験だ。

なんだなんだと。発覚したらそういうことなんだと。僕は洋子みたいな視点で状況を見てて、最初はびっくりしたし混乱したんですけど。

でもそのやりとりを見てて、自分にとって親って最初は神のような存在だけれど、そのメッキがどんどん剥がれていくからこそ、すごく愛おしいんだなという気持ちに変化していった。

自分のなかでは原体験としておもしろくて、愛おしい記憶なんですね。そういった自分の過去に見た光景を追体験するようにこの映画を作れたらいいかなと思ってやっていった部分もありますね。

──しかしそれはおもしろすぎますね・・・って言っちゃ怒られるかもだけど。

いやいや。でもこの脚本を書いたのは沼田くんなんですよ。僕は彼にこの話をしてないのに、なんでこの関係を知ってるんだろうと。そのシーンが自分の実家で再生されたんですよ。だからこのシーンは僕の実家で撮ってます。

──あれ監督の実家なんですか?

そうです。果步のキャラクターって、なんか普通じゃないキャラクターでしょ。撮影現場の差し入れを自分の両親が持ってきてみんなと仲良くしゃべってたんです。

帰ったあと、「(この役を演じるには)私はこんなに強くないから難しい」と果歩役の猫目はちさんに言われたんですけど、「さっきうちのお父さんが来たじゃないですか? 実は父が果歩のモデルなんです。お母さんが実は健治で」みたいな話をして、「え?嘘でしょ?」って。

──そりゃそうなりますよね(笑)。

でも、それって普通のことなんだよ、って。人って見た目とは裏腹で、裏ではいろんなことが起きていて、果步もそういう人間なんだよ、って。そういう意味で、実家で撮ってやっぱりよかったなと思いましたね。

で、沼田にも聞いてみると実は沼田の仕事の知り合いの体験も反映されていたみたいで。健治が最後にああいう目に遭うのも、実は少し似たようなことがあったんだって言われて。

──天罰?(笑)

沼田は「人生ってこういうもんだよね」って。

美沙に感情移入して、結婚式で射殺して欲しかったという意見もあるんですけど、結局それができなくて痛みを引きずって彼女が歩いていって終わるというラストがどうにも苦くて。

ハッピーエンドに見えてハッピーエンドじゃない。でもそうした痛みに気付いてくれて、自分の怒りも知ってくれてて、一緒にご飯食べにいけるという友だちが隣にひとりいるだけで、人生に一縷の望みが差し込むんじゃないかなっていう。淡いかもしれないですけれど、そんな希望を託したようなところがありまして。

──苦いけれどもたまらなく爽やかですよね。マシンガンぶっ放して殺しちまうよりも。結婚式に真っ赤なドレスでツカツカツカと美沙が歩んで行って、果歩と真っ向に対峙するじゃないですか。決闘だよね、あれ。

そうです。西部劇みたいになったら良いなと思って。

──『大砂塵』(1954年、ニコラス・レイ監督)みたいなもんですよね。

さすが詳しいですね! はい、そうです。ホント、そうなんですよ。いやぁ、決闘といってもまさにそれを意識したんで、ほんとうれしいなぁ。

──あそこから能動的なアクションに急展開する。映画の基本、いわゆるランナウェイ・ブライド(逃げる花嫁)ですよね、フランク・キャプラの『或る夜の出来事』(1934年)以来の。そこにまず感動するし、それが女二人であるという発想がちょっと素晴らしいと思います。

何とも言えないですよね。そういう複雑な感情になってくれたらすごくうれしいなと思って。

──今、国際映画祭へ行くと、とりわけシスターフッドの映画がメチャクチャ多いんですね。しかも良質のが。これもそこに落ち着くのに驚きはしたんですけれども、ある種の共犯関係のなかから生まれる女性同士の繋がりが無性に面白い。

「女の敵は女」って変な言葉がありますよね。あれ、ぜんぜん逆じゃんと思ってて。

僕はリドリー・スコットの映画が好きなんですけど、彼にフェミニズム的な映画が多いから「フェミニストなんですか?」と問われたとき「いやいや、自分はフェミニストかどうか分からないけど、自分の母親は父親よりはるかに強かったから、女性が男性より劣ってるなんて全く思いませんね」って風に、すごくナチュラルなフェミニズムを持ってます。

美沙みたいな役どころって1週間テレビつけてたら三人くらい出てきそうで、毎回同じような扱いをされて、こいつはバカだとひっぱたかれて終わる。そんなわけないじゃんって、現実では。

自分でもワケが分からない存在になってしまった人と人が仲良くなるとか、そんなことってすごく新しさに繋がるんじゃないかと沼田くんとやりとりしましたね。

『おろかもの』

監督:芳賀俊、鈴木祥

脚本:沼田真隆

出演:笠松七海、村田唯、イワゴウサトシ、猫目はち、葉媚、ほか

配給:MAP+Cinemago

(C)2019「おろかもの」制作チーム

関西の映画館:京都みなみ会館(3月12日〜)、シネ・ヌーヴォ(3月13日〜)、神戸アートビレッジセンター(4月17日〜)

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

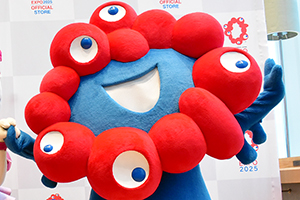

大阪・関西万博の注目ニュースまとめ【2025年最新版】

NEW 2025.4.7 06:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫

2025.4.4 15:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版

2025.4.4 15:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.4.4 15:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版

2025.4.2 19:30 -

春は桜も!ガイドブックにもない、淡路島秘境ツアー[PR]

2025.4.2 07:00 -

テンプル大学、学生たちの京都生活。【PR】

2025.4.1 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.3.31 16:45 -

坂本龍馬の生家跡・ホテル南水、ラグジュアリーに改装[PR]

2025.3.30 07:00 -

万博迫る!大阪2カ所でオランダパビリオンお披露目[PR]

2025.3.29 18:30 -

ワインのような日本酒? 高知県に期待の新蔵が誕生[PR]

2025.3.29 07:00 -

大阪でなぜ?KITTE高知ショップ、意外な売れ筋[PR]

2025.3.28 07:00 -

2025年は開業ラッシュ!大阪・梅田の新商業施設まとめ

2025.3.27 12:00 -

梅田、新施設ラッシュ! うめきたダンジョン攻略法[PR]

2025.3.26 07:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.3.24 10:00 -

梅田で体験…贅沢食材食べ放題×いちごヌン茶が合体[PR]

2025.3.17 17:00 -

スリコなど7店オープン、京阪シティモール最強説[PR]

2025.3.14 07:00 -

春の京都宇治は茶摘み、桜まつり…イベントたくさん[PR]

2025.3.10 15:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.3.7 14:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2025年上半期の運勢は?

2024.12.29 20:00 -

京都や滋賀も舞台に…『光る君へ』年末年始に振りかえろう

2024.12.27 13:30

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本