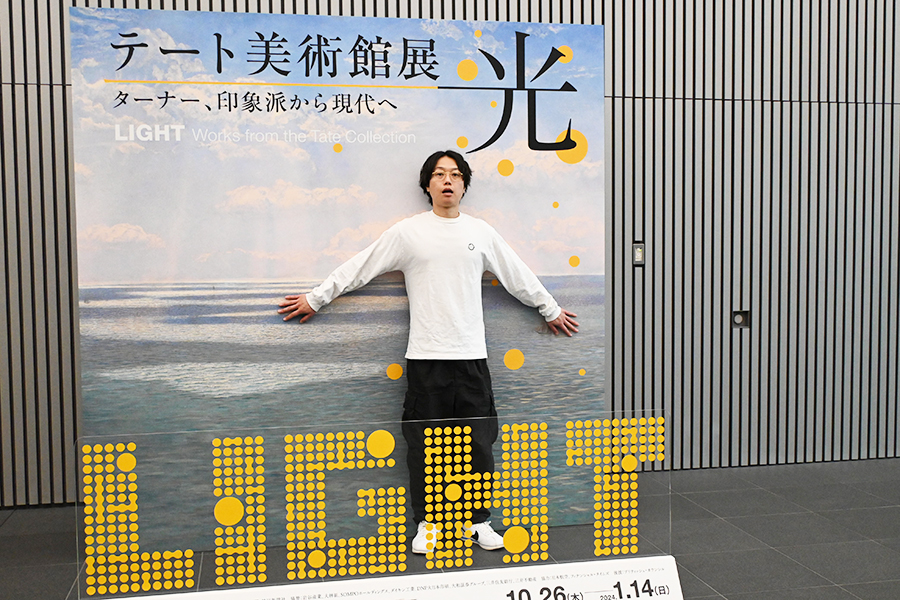

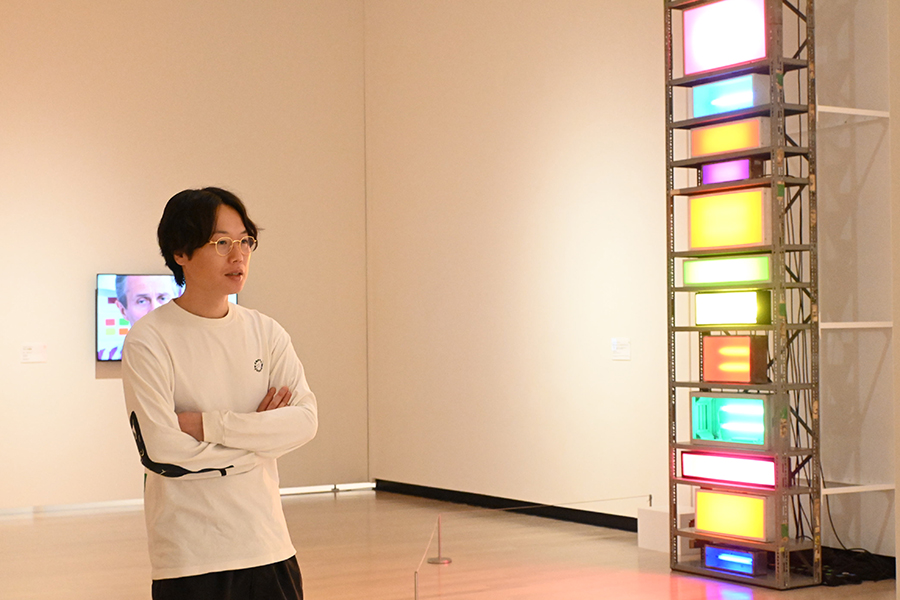

【連載vol.22】見取り図リリー、テート美術館展を観る

5階のエントランス前には、ジョン・ブレットの《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》がフォトスポットに

アート大好き芸人「見取り図リリー」が、色々なアート展へ実際に観に行き、美術の教員免許を持つ僕なりのおすすめポイントをお届けするという企画「リリー先生のアート展の見取り図」第22回でございます。今回は、「大阪中之島美術館」(大阪市北区)で2024年1月14日まで行われている『テート美術館展 光 ―ターナー、印象派から現代へ』です。

この展覧会は、イギリスの「テート美術館」のコレクションの中で「光」をテーマにセレクトした作品を観る事ができます。何度かこのコラムでも書いたのですが、ターナー(注1)が好きで個人的に観たかった展覧会だったので仕事で関われてラッキーでした!

イギリスの画家を1人あげるとすれば、ターナーと答える人は多いと思います。当時、西洋でおなじみだったアカデミック美術を学び、かつては写実的でした。そこから生み出していったオリジナリティが・・・簡単な言い方になりますがかっこいいんです!

まず入って行くと「精神的で崇高な光」というテーマから始まります。聖書では、神が最初に作ったのは光であり、光は善や真実など意味があるらしく、神々しさや恐怖のなかの希望、自然のなかの美しさを、光で表現した絵が並びます。そのなかに、ターナーの《陽光の中に立つ天使》があります。

ターナーの特徴として、絵の中に色々なモチーフがあるのですが、空気や光などの空間もモチーフの1つとして描いている所だと思うんです! 今回だと中央に大天使ミカエル、左下に息子の死を悲しむアダムとイブ、右下には首を切り落とした敵の前に立つ英雄的女性ユディトが描かれているのですが、なによりも目がいくのはミカエルの後ろの光。黄色の濃淡なのですが、その空気感が伝わってくるようです。感覚で描いているように見えるのですが、絵の講師も務めていたターナーによる《講義のための図解》を観ると、光の屈折や見え方を研究していたことを知ることができます。

また、ジョン・マーティン(注2)の《ポンペイとヘルクラネウムの崩壊》もすごい! 実際にあった火山が噴火した場面を想像で描いているのですが、光を効果的に描く事により、怖さやおぞましさを表現し、劇的な作品になっていました。

次は、「自然と光」がテーマに。ターナーと同時期のイギリスの2大巨匠である、ジョン・コンスタブル(注3)の風景画が並びます。ターナーとは、メッシとクリロナのような関係。違う、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズ。これも違う、俺とせいちゃんのような関係。せいちゃんとは小学校の同級生で休み時間のサッカーでバチバチやり合ってました。

つまり、ターナーとコンスタブル=俺とせいちゃんなのです。正式に学会で発表しようと思います。きっと偉い人にケツを蹴られて追い返されるでしょう。

このコンスタブルは、ターナーの描き方とはまた違うのです。《ハムステッド・ヒースのブランチ・ヒル・ポンド、土手に腰掛ける少年》を観ると、ターナーの大きな空間を捉えて描く手法とは違い、目の前のものを忠実に捉え、雲の合間からさす光、池に光が反射するさまを丁寧に描いています。ターナーとは違う光へのアプローチをしているのがわかります。同時代の画家を比べて観るのも美術館の楽しみ方ですよね!

ジョン・ブレット(注4)の《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》は、この展覧会の中でも特に光に主題をおいた作品だと思います。空、雲、海というシンプルな構成なのですが、空から光がさし、初めてこの絵を観る素人の僕でも、この光の部分を研究し、光を描きたかったんだろうなと感じました。この部屋には、モネ、シスレー、ピサロ、ギヨマンなどの印象派の作品もあり、個人的にはギヨマン(注5)の作品が好きでした!

次に気になったテーマ「色の光」では、なんとマーク・ロスコ(注6)やゲルハルト・リヒター(注7)の作品が! アートでお金の話をするのもなんですが、超高額作品ですよ!?? ほんでなぜか額とかに入れずに剥き出し! おそらく作品の性質としてガラスなどを通さず鑑賞するのが正しいのだと思うんですけど、もしアクシデントで転んだりしてロスコの絵を傷つけた日には、カイジ以上に地下で強制労働してペリカを稼いでこつこつ返していくことになるでしょう。

シンプルに見えるロスコの作品、実はよく見ると濃淡をつけるなど、色彩の効果によって視覚がうける印象を操っているかのよう。直接光を描くのではなく光そのものを利用した作品と感じました。まぁ、そもそも光があるからこそ色が見えるわけで、それを突き詰めたのがロスコなどの抽象芸術だと思います。

これまでの絵画作品の合間合間と、後半では立て続けに現代アート作品も。オラファー・エリアソン(注8)の《黄色vs紫》は、透明な丸いディスクのようなものを天井から吊っていて、そこに無色の光をあてているのですが、光が反射した時には紫色になり、光がディスクを通りすぎると黄色になるという、アートとサイエンスをかけあわせたような作品です。

補色(ほしょく=互いを引き立てる色)が並ぶ事によって、勝手に物事は表裏一体なのだろうとか、同じ事実でも見る人や状況により全く違う感じ方をするのかなとか、わからないながらに現代アートを感じました。勝手に感じてるだけなので、エリアソンさんに違うわ!と往復ビンタされたらすぐ謝ろうと思います。

草間彌生さんの作品もあり、立方体に丸いのぞき穴があり、その中を観ると鏡の反射でエンドレスに草間さんならではのドット(水玉)な空間が広がっています。反射、まさに光を使った作品です。ほかの現代アート作品も体感型の作品が多く、自分も作品の一部になるんです。

改めて光というのが人間にとって普遍的であり、扱い方によっては救いにもなり、恐ろしくもなり、時には目の錯覚で光に騙されることを実感。芸術家たちがこんな魅力的なモチーフを放っておくはずがない事がよくわかりました。僕の文才では複雑な作品を書ききれないのでぜひ体感してみてください!

(注釈1)ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー…1775年〜1851年。イギリスで活躍し、19世紀のロマン主義を代表する画家。テート美術館は、世界的にもっともターナーの作品を擁する。過去の連載では、vol.12「ナショナル・ギャラリー展」、vol.14「メトロポリタン美術館展」(名前のみ)で紹介。

(注釈2)ジョン・マーティン…イギリスのロマン主義の画家・版画家であり、いっときは都市計画家としても活躍したことも。インパクトある自然現象や宗教的をテーマに描き、今回描かれたのは、起源79年のヴェスヴィオ山の噴火。1822年にこの作品を発表して画家としての評価がアップ。

(注釈3)ジョン・コンスタブル…1776年〜1837年。1歳年上のターナーが海外などいろんなところを旅して描いたのに対して、イギリスの景色を愛して風景画を中心に。実際に画家として本格的に活躍できるようになったのは40歳過ぎてから。

(注釈4)ジョン・ブレット…風景画を主に描いた19世紀のイギリスの画家。12人も乗れる自身の大型船で航海に出ては、海・海岸を多く描き、光によって変わる空、海の色合いや見え方を研究。

(注釈5)アルマン・ギヨマン…フランスの印象派の画家・版画家。同じく印象派のカミーユ・ピサロと、後にポスト印象派となるポール・セザンヌの友だちでもあり、彼らに多大な影響を与えたと言われています。今回展示されているのは《モレ=シュル=ロワン》、時間帯によって変化する光を描くため、同じ位置で何枚も描かれたそう。

(注釈6)マーク・ロスコ…現在のラトビアであるロシア帝国で生まれ、アメリカへ。1940年代にニューヨークで生まれた抽象表現主義における重要な画家。色や空間を意識し、絵というよりも『場』を描くことを追求。

(注釈7)ゲルハルト・リヒター…1932年にドイツで生まれ、現在91歳の抽象画家。「ドイツ最高峰の画家」とも呼ばれている。今回の《アブストラクト・ペインティング(726)》、もともと描いたものをスキージー(アクリル製の細い長い板)で削ったり、引っかいたりすることで生み出された作品。

(注釈8)オラファー・エリアソン…光と色をテーマに、芸術的にも科学的にも、光と色をテーマとし続けるベルギー生まれのアイスランド家系の芸術家。今回展示されている《黄色vs紫》《星くずの素粒子》の2作品のように体験型の大規模なインスタレーション作品でも有名。

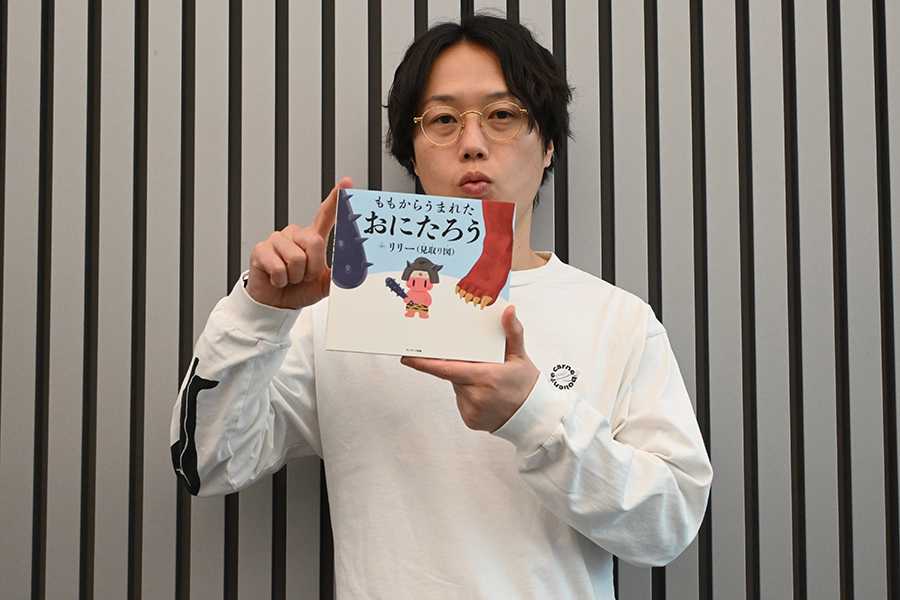

【見取り図リリーの近況】

初めての絵本『ももからうまれたおにたろう』(1650円・サンマーク出版)が発売中です! 岡山出身なので桃太郎をテーマに、「もしも桃が鬼に拾われたなら?」の世界を通じて、親子の関係性を描いているのでぜひ。テレビは『見取り図じゃん』『ちまたのジョーシキちゃん』などのほか、秋から新レギュラー『ジョンソン』(TBSテレビ・月曜21時〜)もスタート。見取り図の最新情報はオフィシャルファンクラブ「見取り図ポッセ」へ!

『テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ』

イギリスのロンドンにある「テート美術館」より、18世紀末〜現代までの約200年間から約120点を厳選し、うち約100点は日本初登場。絵画・版画・映像・写真・インスタレーションなどを通じて、いかにこれまでの画家が光と取り組んできたか、光が色と人間の知覚に影響を与えるかにも着目。期間は2024年1月14日まで。一般2100円、高大生1500円、小中生500円。12月23日・24日は美術館の2階芝生広場でクリスマスマルシェを12時〜18時に開催(同日は、保護者同伴に限り、小中生は無料)。

『テート美術館展 光 ―ターナー、印象派から現代へ』

期間:2023年10月26日(木)〜2014年1月14日(日) 12月31日・1月1日、月曜休館(1月8日は開館)

時間:10:00〜17:00(入場は〜16:30)

会場:大阪中之島美術館 5階展示室(大阪市北区中之島4-3-1)

料金:一般2100円、高大生1500円、小中生500円

電話:06‐4301‐7285(大阪市総合コールセンター/8:00〜21:00)

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

坂本龍馬の生家跡「ホテル南水」がラグジュアリーに改装[PR]

NEW 8時間前 -

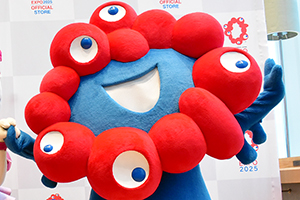

万博迫る!大阪2カ所でオランダパビリオンお披露目[PR]

NEW 20時間前 -

ワインのような日本酒? 高知県に期待の新蔵が誕生[PR]

NEW 2025.3.29 07:00 -

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版

NEW 2025.3.28 16:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫

NEW 2025.3.28 14:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版

NEW 2025.3.28 13:00 -

大阪でなぜ?KITTE高知ショップ、意外な売れ筋[PR]

NEW 2025.3.28 07:00 -

大阪・関西万博の注目ニュースまとめ【2025年最新版】

NEW 2025.3.28 06:00 -

2025年は開業ラッシュ!大阪・梅田の新商業施設まとめ

2025.3.27 12:00 -

梅田、新施設ラッシュ! うめきたダンジョン攻略法[PR]

2025.3.26 07:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.3.24 10:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版

2025.3.19 10:30 -

梅田で体験…贅沢食材食べ放題×いちごヌン茶が合体[PR]

2025.3.17 17:00 -

スリコなど7店オープン、京阪シティモール最強説[PR]

2025.3.14 07:00 -

春の京都宇治は茶摘み、桜まつり…イベントたくさん[PR]

2025.3.10 15:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.3.7 14:00 -

今が旬!大阪難波であまおう苺のアフタヌーンティー[PR]

2025.3.6 17:00 -

万博まで待てない!神戸でサウジアラビアパビリオンを体験[PR]

2025.3.6 12:00 -

万博内2番目に大きなパビリオン!サウジが難波に[PR]

2025.3.5 17:00 -

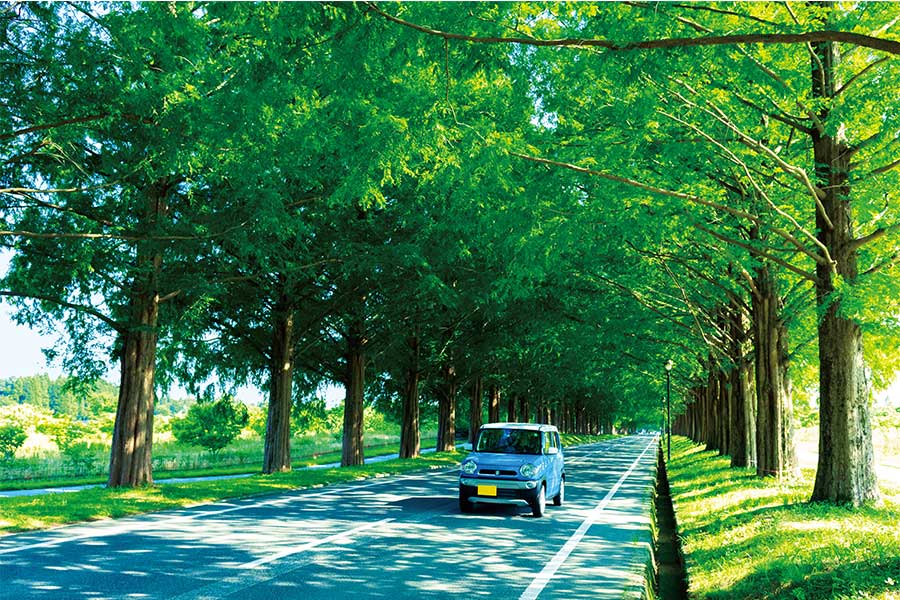

高速料金が乗り放題でお得!ぐるっとドライブパス[PR]

2025.3.1 10:00 -

うめきたの最新グルメ、Meetsが完全攻略![PR]

2025.3.1 09:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本