バラバラになった能登のお神輿…姫路の棟梁が半年かけて修復

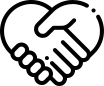

組み上げられたお神輿(提供:不徹寺)

想像以上の壊れように、棟梁は絶句も…

稲垣さんは、曳山の保存会の氏子総代の方を紹介してもらい、修復できるかどうか見せてほしいとお願い。姫路にいた住職・松山さんには地元で付き合いのあった、社寺建築や和風建築、姫路の屋台(曳山)などを設計している福喜(ふくよし)建設の福田棟梁に「出番やで」と声を掛けてもらったそうです。

「棟梁も『ほな行ったるわ』って大工道具持って、姫路にいたメンバーと一緒に4月に黒島まで来てくださいました」

福田棟梁と黒島支援隊のメンバーが目にしたのは、建物ごと全部屋根に押しつぶされる形で粉々になってたお神輿で、一番小さい部材は2センチ角くらいになっていたと言います。

「お神輿は300年くらい前に作られたものなんだそうです。福田棟梁は仕事柄お祭りが地域の人たちにとってどれだけ大事なのかよくご存じで、みんなが大切してきた古いものが粉々になってるのを見て、大変ショックを受けられていました」

その場で直すつもりで、大具道具を持参した棟梁でしたが、想像以上の壊れように絶句してしまいます。

「途方に暮れている棟梁を見て、氏子総代の方から『創作でもいい、何でもいいから神輿を作ってほしいんや』と言われたそうで、その言葉にお祭りへの熱意を感じ、引き受けてくださいました」

「バラバラの廃材と写真を見比べて」

黒島支援隊は建物の中からお神輿の細かい部材をかき集め、福田棟梁は6月に改めてトラックで現地入りして、全ての部材を載せ、姫路に運び福喜建設に搬入しました。

「原形がわからないと組み立てもできないので、資料を集めるために、お祭りのYouTubeを見たり、地元の人に写真をお願いして回ったり。ただ、お祭りの準備中はあんまり撮影されておらず、飾り付けたお神輿のものしかなくて細部がわからなかったんです」

答えが見えないままに、「手元にあるバラバラの部材と写真のお神輿とを見比べて、『ここだろ』『ああだろ』と完成図を描きながら部材確認みたいなことをさせてもらっていきました。『これは何だろう』って似た形の部材をより分けていく作業が一番しんどかったですね」と、手探り状態が続いたそう。

見つからなかった部材は、残っていたものを参考に福田棟梁が設計し直し、木材から削り出して、欠けている部分に合うように一つひとつ作りあげました。

大変な作業の中で、発見や喜びも。「お神輿のこんなところに象がいるとか、四神が全部形が違うとか、解体したからこそ気がつくこともたくさんありました。一番地元の方が驚かれていたのは、屋根部分の銅板を修理のためにはがしたら、黒の総輪島塗の屋根だったことです。80代、90代の方に聞いても、『今まではがして修復なんかしてないので。そんなことになってたなんて知らなかった』と。町の人にとっても新しい発見があったのは興味深かったですね」

材料費や技術料などは黒島支援隊としては支払う予定はあったため請求書に記してもらっていましたが、福田棟梁はお神輿の修復はボランティアだとして、料金の受け取りを固辞されたそうです。「お神輿の修復をお祭り好きが集まるきっかけにしたい。黒島町に返却する時にかかる費用は、今後クラウドファンディングなどで寄付を集めようと考えています」

「すごいことができる人があなた達の町に」

2月18日、ついにお神輿の修復が完了。3月8日には神社の氏子総代や曳山保存会代表、消防分団長、副区長など関係者のみによる完成見学会が姫路で行われました。お神輿を見た黒島の人たちは「修復した跡がどこかわからない!」「こんなふうに生き返るとは思わなかった」と驚き感動していたとのこと。「自分たちの祭りに姫路の人を招待したいな」と早くも今年の祭りに向けて意欲を燃やす人もいたそうです。

しかし、お神輿が修復されたら何もかも解決、というわけではありません。

「お神輿は保存していた建物ごと崩れていたので、この先、どこに保存するかが次の課題になっています。姫路に見に来られたみなさんは『町に戻ったら協議する』とおっしゃっていました」

お神輿は8月の黒島天領祭のある約1カ月前の7月末くらいまで、姫路での展示の計画が進行中。「姫路市の人たちにも『すごいこと(お神輿の修復)ができる人があなた達の町にいますよ』ということを知って頂きたい。また、そういう人がいるってことは、みんなが守り続けてきたお祭りがあったから、周りまわって被災地の支援になったんだよって知ってもらいたくて、姫路市で一般公開がしたいです」

展示の際は輪島のことも知ってもらえるよう、物産展の同時開催も考えていると言います。

◇ ◇

元日に集った女性の中に偶然黒島町の女性がいたことで、彼女の家族や友人、故郷の人を支えるために災害支援が始まり、現地の人の話からお祭りやお神輿について知り、姫路の職人の協力で修復する。450キロ以上の距離を超える支え合いを振り返り、稲垣さんはこう語りました。

「地域の文化を守っていくことが、遠くの町の伝統文化を守ることにもつながります。次につないでいくというのが非常に難しくなっているなかだからこそ、輪島でも、姫路でも、それぞれ自分たちの町の素晴らしい伝統文化を大切にしていってほしいなと思っています」

取材・文/谷町邦子

関連記事

関連記事

あなたにオススメ

あなたにオススメ

コラボPR

コラボPR

-

華やかスイーツ!大阪のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.4.10 11:00 -

大阪スイーツビュッフェ・リスト2025年版、ホテルで甘いものを満喫

2025.4.10 11:00 -

ホテルで贅沢に…大阪アフタヌーンティー2025年完全版

2025.4.10 11:00 -

大阪土産に悩んだら…これだ!駅近で買える人気5選[PR]

2025.4.9 07:00 -

大阪・関西万博の注目ニュースまとめ【2025年最新版】

2025.4.7 06:00 -

淡路島の観光&おでかけ&グルメスポット、2025年最新版

2025.4.2 19:30 -

春は桜も!ガイドブックにもない、淡路島秘境ツアー[PR]

2025.4.2 07:00 -

テンプル大学、学生たちの京都生活。【PR】

2025.4.1 11:00 -

大阪から行く高知のおでかけ・グルメ2025最新版

2025.3.31 16:45 -

坂本龍馬の生家跡・ホテル南水、ラグジュアリーに改装[PR]

2025.3.30 07:00 -

万博迫る!大阪2カ所でオランダパビリオンお披露目[PR]

2025.3.29 18:30 -

ワインのような日本酒? 高知県に期待の新蔵が誕生[PR]

2025.3.29 07:00 -

大阪でなぜ?KITTE高知ショップ、意外な売れ筋[PR]

2025.3.28 07:00 -

2025年は開業ラッシュ!大阪・梅田の新商業施設まとめ

2025.3.27 12:00 -

梅田、新施設ラッシュ! うめきたダンジョン攻略法[PR]

2025.3.26 07:00 -

華やかスイーツ!京都のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.3.24 10:00 -

梅田で体験…贅沢食材食べ放題×いちごヌン茶が合体[PR]

2025.3.17 17:00 -

スリコなど7店オープン、京阪シティモール最強説[PR]

2025.3.14 07:00 -

春の京都宇治は茶摘み、桜まつり…イベントたくさん[PR]

2025.3.10 15:00 -

華やかスイーツ!神戸のいちごビュッフェまとめ・2025年版

2025.3.7 14:00 -

【カメリア・マキの魔女占い】2025年上半期の運勢は?

2024.12.29 20:00

トップ

トップ おすすめ情報投稿

おすすめ情報投稿 Lmaga.jpとは

Lmaga.jpとは ニュース

ニュース まとめ

まとめ コラム

コラム ボイス

ボイス 占い

占い プレゼント

プレゼント エリア

エリア

ピックアップ

ピックアップ

エルマガジン社の本

エルマガジン社の本